在新常态的刺激下,快速发展的中国车市竞争愈演愈烈,“淘汰赛”“洗盘”之声不绝如缕。而在销售战几乎到了近身肉搏的程度下,整车厂和经销商纷纷打起了降价牌,期望能够实现跑赢大盘和提升市占率的双重重任。

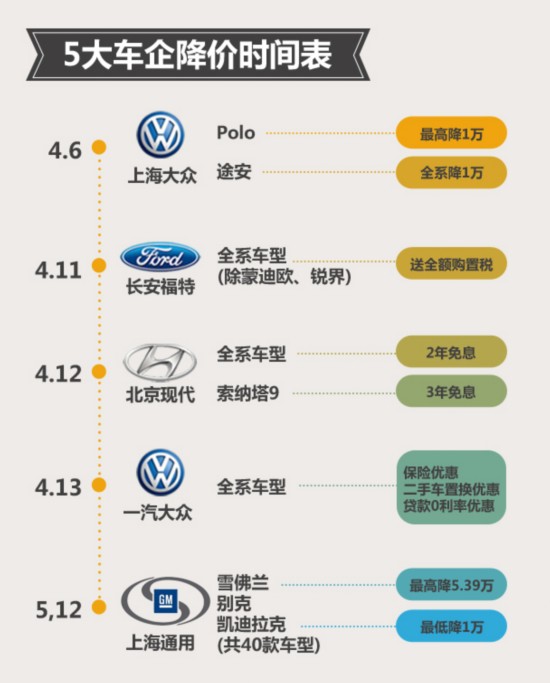

从4月份开始,几乎所有主流汽车品牌无一例外均卷进了这场史无前例的“官降风暴”。上海车展前夕,上海大众、长安福特、北京现代和一汽大众这四大车企领衔“主演”了一场降价促销的大戏,引发了大规模降价潮。4月6日,上海大众正式宣布对旗下全系车型提供零利率信贷的优惠,同时Polo、途安降价最高10000元,途观、帕萨特提供10000元优惠,凌渡最高8000元优惠。

随后长安福特立刻跟进,全系大部分车型赠送全额购置税,并且购买新福克斯再送4999元车辆保险的优惠。而北京现代也宣布旗下大部分产品,贷款购买全部免息两年,而全新上市的索纳塔9更是享受3年免息政策。 4月13日,一汽-大众宣布采取多种形式变相下调车价。包括迈腾、CC、速腾、高尔夫、宝来及捷达,全系购车可享“保险、零利率、置换补贴”,优惠最高可达7800元。

与整车厂不约而同启动的“官降”同时进行的是惨烈的价格战。根据环球网记者多地走访发现,一汽大众经销商对于捷达、迈腾、高尔夫均相继给出了超过30%的折扣,而上海大众经销商则对帕萨特、途观和凌度给出了超过20%的降幅,就连刚刚上市不久的新车浩纳也有10%左右的折扣。

但这样看似“割肉”的实惠举措并没有带来市场的回暖,从中汽协公布的一组最新统计显示,似乎效果并不明显。尤其是过去的5月车市,官降和此起彼伏的价格战并没有起到救市和振奋士气的作用。

中汽协数据显示,2015年5月,我国汽车产销量回落到200万辆以下,环比下降5%左右,同比产销量均略低于同期水平。乘用车市场虽然实现了同比继续保持增长,但增幅呈现较大回落。5月乘用车产销分别完成167.69万辆和160.93万辆,产销量比上月分别下降4.4%和3.6%;与上年同期相比,产销分别增长1.7%和1.2%,增幅分别回落14.5和12.7个百分点。

而经销商的压力更是“水涨船高”。近日,根据中国汽车流通协会发布的经销商库存预警指数显示,今年5月这一指数高达57.3%,比库存预警线高出7.3个百分点,这已是连续第8个月高于警戒线。也有媒体披露,国内规模较大的经销商集团面临着巨大的前行阻力,庞大集团的一季报透露,净利润同比下滑54.7%;亚夏汽车一季度净利润同比下滑159.3%。

残酷的现实不得不让人重新审视“官降”和价格战的负面效应,为何意图抢占市场份额、快速从低迷车市突围的官降和价格战效果寥寥?为何中国消费者始终持币“观望”经销商抛来的“橄榄枝”?在大额优惠措施与实际销量之间,究竟有哪些因素阻碍了两者的正向增长?

J.D. Power亚太公司中国区副总裁兼董事总经理 梅松林博士

业内咨询机构J.D.Power给出了自己的“答案”。从逻辑上看,官方主动降价能够刺激销量的增长,同时也使得贷款等方面也将更加实惠。但一味的降价打折并不总能刺激消费者的消费需求,有些时候甚至还可能适得其反。

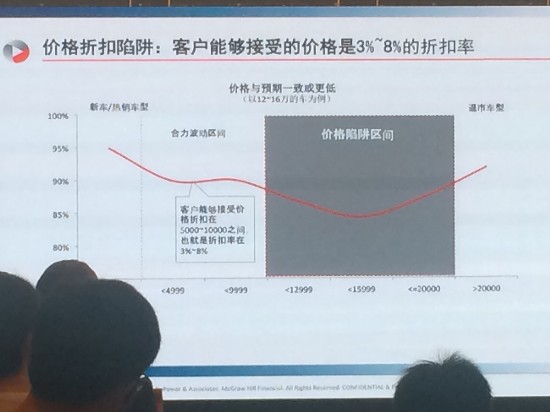

J.D.Power支撑其观点的依据是“价格折扣陷阱”。

J.D.Power汽车客户服务总监胡晓龙对环球网记者介绍到,根据其发布的2015年中国汽车销售满意度研究(SSI)显示,消费者的预期折扣是在3%——8%范围内,以官方指导价为12万—16万的中型车为例,消费者的普遍预期优惠在7698元,而如果实际给出的折扣高于预期折扣,并不会导致购买欲望的增加。一个极端的例子是如果折扣优惠给到了9393元,以主流车企的经销商每年销售1300辆车计算,或将损失利润220万元。

根据J.D.Power亚太公司基于中国57个主要城市进行、对15633名车主反馈汇总数据显示,主流车企在今年四月份打响的这场大规模官降以及各地经销商硝烟弥漫的价格战,并不能完全按照车企或经销商计划内的轨迹前行,反而会大面积“吞噬”经销商利润,长期以往,必将损害到整个汽车产业链条的健康发展。

那么,经销商该如何应对新常态下的车市衰退呢?J.D.Power给出了自己的建议。根据SSI的数据样本分析,贷款购车者的满意度比非贷款购车者高54分,如果经销商给新车车主推荐了他想要的保险公司的产品,这些新车主的满意度是683分,比那么没有获得中意推荐的车主的满意度要高23分;对于女性购车者而言,如果经销商推荐的是中意的保险公司,满意度能够达到675分,比没有获得中意推荐的女性消费者高26分。

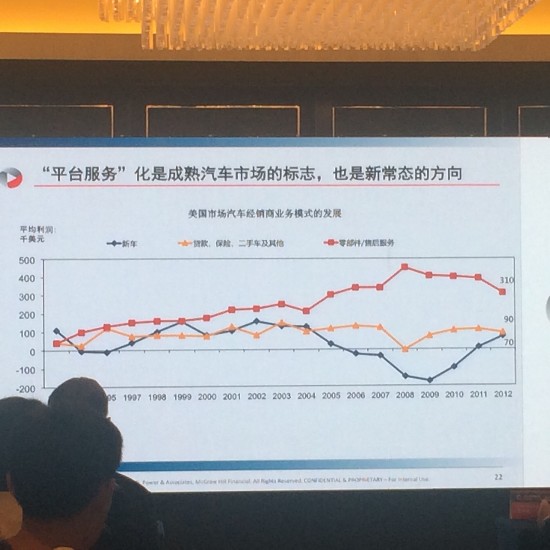

通过上述数据,J.D.Power认为,处于转型压力的中国汽车经销商应当主动求变,加快转型的步伐,尽快地同海外平台型的经销商销售模式趋势相契合。

胡晓龙就建议经销商从“两个维度”思考应对销量不振带来的不利影响。第一个维度是要搭建平台提供汽车金融保险等相关服务,将视野“拓宽”。另一个维度则是时间维度,即消费者在购车动作完成之后,经销商不能只做“一锤子买卖”,而是应当将着眼点落在售后服务,再次保险乃至再次购车等环节上寻找新的收入来源。

无疑,处于转型调整中的中国经销商们,在经历了这一波官降风潮和价格战之后,未来将会更加谨慎来应对价格战所带来的“双刃剑”效应。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!