导语:

这是安徽车轮上的历史,这是不一样的50年。

这是从无到有的50年,用第一辆自产汽车,开启了安徽汽车工业厚重的大门;

这是飞速奔跑的50年,用无数次的技术创新,改进着中国汽车的使用感、舒适度,走遍中国、冲向世界;

这是野心与智慧浸注的50年,自主品牌汽车的一次次惊艳亮相,撼动市场,从一文不名到年收入过百亿,载着安徽汽车人昂首前行;这是永不止步的50年,潜心研究新能源汽车的技术密码,先人一步,跨入未来。

在这里,读懂江汽故事;更期待,翻开明日辉煌。

六十年代:安徽省第一辆汽车名叫“江淮”

1968年4月,第一台江淮汽车诞生。

江淮汽车制造厂前身为巢湖汽车配件厂。1962年,工厂从巢湖搬到合肥。1964年,在中汽公司领导的搓和下,南京汽车制造厂把1吨越野车和G492汽车发动机无代价地转让给了巢湖汽车配件厂。安徽省政府向国家计委写了正式立项报告,希望上马汽车项目。

1968年4月,靠着东拼西凑的设备和各方支援的技术人员、工人,第一台2.5吨载货汽车诞生,这个外形上采用了平头设计的汽车正是安徽汽车产业的第一车。随后,厂里挑选了驾驶技术最好的同志将车开到了北京,直接开进了中南海,并得到时任国务院主持工农业生产的余秋里同志的接见。余秋里在鼓励巢湖汽车配件厂继续坚持生产汽车的同时也表示将大力支持安徽上马汽车项目。就这样,制造厂正式走上了整车制造的道路。

江淮车队去安徽省政府报喜。

1969年,在九大召开前,公司生产出首批20台汽车,完成了“生产汽车向九大献礼”的光荣使命。第一批汽车出产后,工厂领导班子研究决定将这批车定名为“江淮牌”,并提出将巢湖汽车制造厂的名字变更为“江淮汽车制造厂”,至此,江淮汽车始得定名。

就这样,安徽第一辆汽车终于问世,开始了安徽汽车艰苦卓绝的自力更生自主创业之路。

八十年代造轻卡、1990年研制出第一款客车专用底盘

80年代首批出口玻利维亚的江淮汽车。

1985年,江淮开始量产其第一代轻型卡车。这种双排座轻卡被人称作“绿色小方头”,那时候,抗噪性和舒适性还不是轻卡这种产品关注的重点。

没有名声、没有销路,如何卖车成了横在所有人面前的一道难题。坐在家里等无异于等死,厂里领导研究决定:开着自己的产品走出家门,沿路推销。

这就是当年试制客车底盘小组人员的珍贵照片

1990年的江淮汽车制造厂,企业陷入低谷,举步维艰。老厂长左延安想办法四处化缘,希望大汽车集团能收编江淮,几次下来,却都是碰壁而归。没技术、没产品、没市场,当年的江淮,除了一片破败的厂房和几条陈旧的生产线之外,几乎再无其它。江淮,已是命悬一线。

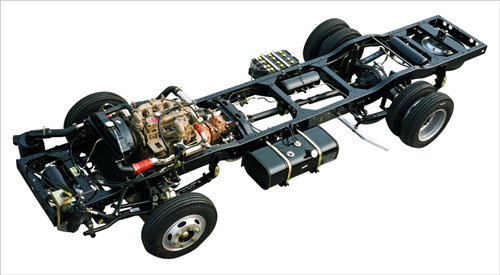

当时,我国的商用车产品只有货车底盘可以装载,随着客车市场的不断扩大,市场对客车舒适性、安全性的需求越来越高。江淮看准了这一时机,决定搞客车专用底盘的研发,但是,缺钱、缺技术,以江淮当时的状况,什么都干不了。

生,还是死?这是一个问题。厂里干部经过讨论决定:卖掉发动机生产线换钱。

90年代初,江淮研发的6700客车专用底盘填补了中国没有专用客车底盘的空白。

300万元启动资金是用老员工们哭着闹着不肯卖掉的发动机生产线换来的。那时候,现任江淮汽车掌门人的安进是汽车研究所所长,从那天起,安进就没睡过一天安稳睡。面对着一条老旧的丰田柯斯达客车底盘,安进带领他的团队整日在车间里画图计算、敲敲打打。1990年当年,国内第一条客车专用底盘,就是在安进和同事们抡着大锤的手中诞生的。

没用多久时间,江淮的客车底盘在全国一炮而红,雪片般飞来的订单把销售人员堵在厂区门口,只好一边催着生产排期,一边安抚客户不要着急。

1993年,江淮的底盘产销量突破了万台。其生产的7米底盘占到了全国市场80%的份额。

| 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!